Meraki 無線アクセスポイントとしてWi-Fi6Eに対応したモデルとしてMR57とCW9100シリーズがようやく技適が取れ、間も無く念願の6GHzの利用開始が始まろうとしています。

今回はMeraki MR57のLANインターフェースにフォーカスしてまとめておきたいと思います。

Meraki MR57のインターフェース

Meraki MR57はアップリンクとして2Portの5Gigabit mGigインターフェースを持っています。

この2つのインターフェースともにPoE給電に対応しており、またLAG(Link Aggregation)による冗長性もサポートしています。

MR57の初期設定

これまでの(多くの)MRシリーズとは異なり、MR57は複数のアップリンクを持ったAPとなりますので、その初期設定が必要となります。

「ワイヤレス > 設定 > ポートプロファイル」へ移動します。

「プロファイルを作成」をクリックします。

「1Port」と「4Port」の選択を行います。MR57は1Portなのでそちらを選択しますが、MR36H等は4Portを選択することになります。

適当な名前を設定し、「保存」をクリックします。

余談ですが、MRのUSBを利用する場合や、ポート1にクライアント繋ぐような構成を撮りたい場合にはそれぞれ有効にして設定を行う必要があります(今回は説明を割愛)。

次に「APの割り当て」に移動します。

先ほど作成したプロファイルを選択し、割り当てたいMRを選択し「Assign AP」をクリックしてマッピングを行います。

MR57を接続する

初期設定が完了したのでPoE Switch(MS)に接続を行います。

まずは、MR57のPort0の1つだけを使って接続してみます。

Dashboard上のステータスを確認してみると、物理結線通りにリンクがアップしていることが確認できます。

次にPoEの状況を確認してみます。

私が設定した状況においては約12Wで給電されていることが確認できます。

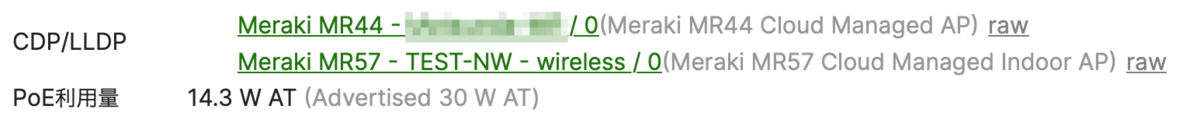

次に対向のMSのPortのPoEの状況を確認してみます。

MR57に対して14.3Wの給電を行なっていることが確認できます。

(試験前まで接続していたMR44の情報が残っていますが本件とは関係ありません)

LAG接続を行う

次にMR57とMSとをLAG(GEC)接続を行います。

MRの設定にてIPアドレス設定をクリックします。

「Link Aggregation」を有効にします。

また対向のMSでも同様にLAGの設定を行います。

(今回は設定の詳細は割愛)

そしてMR57のPort1を使って対抗のMSと接続を行います。

MR57の両方のリンクがアップしたことを確認します。

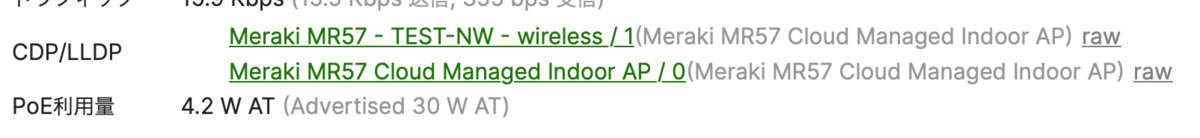

次に対抗のMSでのPoEの状況を確認します。

MR57のPort0が接続されたインターフェースでは、約13Wで給電していることが確認できます。

次にPort1が接続されたインターフェースを確認します。

こちらでは4.2Wとなっていることが確認できます。

LAG構成で両系ともPoE給電可能な場合は基本的にはPort0にて給電を行い、Port1は最低限の給電となるようです。

Port0の切断試験

LAGおよびPoEの冗長を確認するためにPort0のケーブルを抜いてみます。

Dashboard上でPort1のみリンクがアップとなっていることが確認できます。

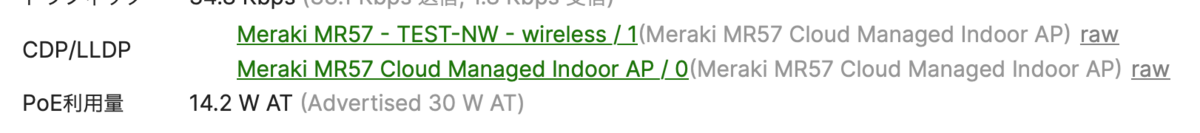

Port1の対向のMSインターフェースを確認します。

14.2Wで継続して給電されていることが確認できます。

また、簡易的な試験となりますが、MR57に対してPingを行いながら試験を行いましたが、Pingが欠けることはありませんでした。

ただ、ICMP通信はPort1を利用していただけかもしれませんので、場合によっては数パケット落とす可能性はあります。

ともあれ、LAGとしては継続できていたことが確認されました。

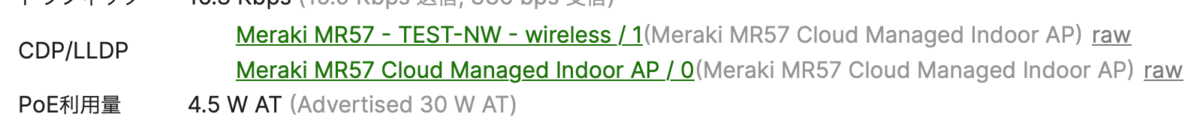

Port0を再びリンクさせる

リンクを元の状態に戻し再びPoE給電を確認してみます。

Port0側は、

Port1側は、

となり、再びPort0側にてAPに給電されていることが確認できました。

まとめ

MR57で2つのPortを使いPoE給電する場合は、Port0側を主に利用されることが確認できました。

対抗のPoE SwitchのPoE給電能力の設計にも影響しますのでこの記事が参考になれば幸いです。